漢學巨擘史景遷的歷史與文化探索

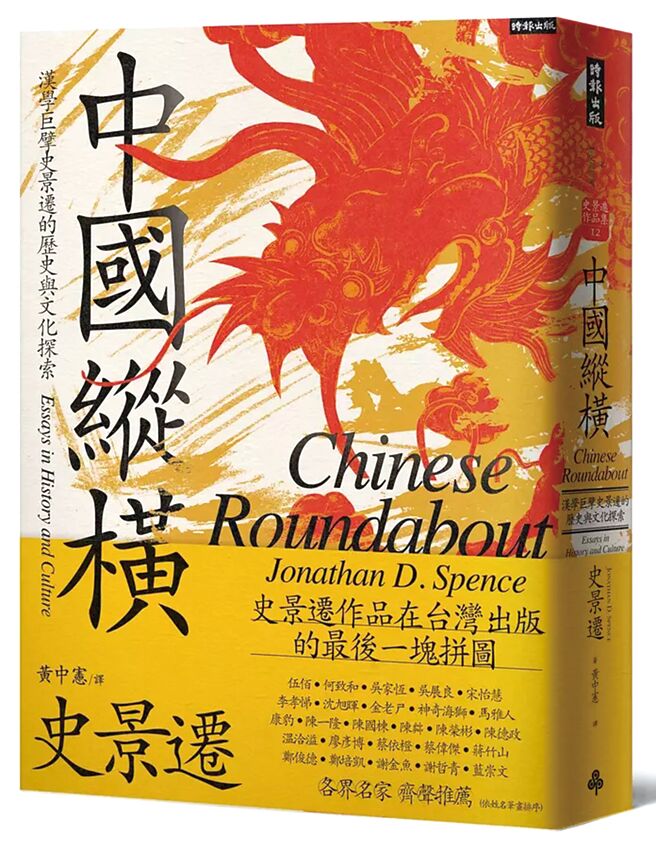

中國縱橫:漢學巨擘史景遷的歷史與文化探索(時報出版)

一九六二年二月,我在耶魯大學研究生院三年級,學完基礎漢語,思索接下來該走的路時,芮瑪麗教授問我是否仍決意治清初歷史。我回道仍決意走這條路,她要我思考該追隨誰投入文本研究工作,因爲她自認無法完全勝任教授該時期所有文獻的重任。受了閱讀《清代名人傳略》一書的啓發,我回道,在這些領域,似乎只有兩位大家系我所感興趣的:一位是房兆楹(一九○八-一九八五),另一位是杜聯喆。芮瑪麗哈哈大笑,說我運氣好,因爲杜聯喆其實是房兆楹的妻子,說他們倆人,她都認識。他們當時住在澳洲坎培拉,芮瑪麗要我寫信問能否跟着他們學習。我照做,房先生很快就給了很客氣且正面的回覆。頗爲奇妙的,他在信的開頭,說了許多不可思議的事,其中之一是說我能幫上他,我因此寬心不少。

兩天前收到你一月二十四日寫的航空信,信中提到要來坎培拉和我一起研究曹寅一年。我必須說我受寵若驚。我多年來一直想着要把關於十七世紀中國社會的中文、韓文、日文資料翻成英文,我們的共事或許會令我倆都受益。因此,我答應你的提議。

接着,他提出一連串與文獻目錄有關的問題和建議。我回函表示感謝,該信雖未留副本,但我想必就我身在異鄉的知識分子處境表達了一些看法,因爲房先生在針對文獻目錄另外提供許多意見的一封航空信中,迴應了我的這段話:

你說你對美國人來說太英國人,對英國人來說太美國人,這話我很欣賞;如果你把英國人換成「中國人」,那正是我心裡的感受,那感受不只出現在我和人的交往上,也出現在我生活的許多方面裡。我必須說我自豪於自己身爲具有美國人觀念的中國人,希望在生活方式中汲取兩種文明之長,而非只是各取一半的吸收。

於是,我去了澳洲,度過我這輩子最令人難忘的學習、反思的一年。房氏夫婦任我汲取運用他們淵博的學問,始終親切待我和我妻子海倫。我清楚記得我們請他們吃的飯,因爲每次請吃飯,大部分食物都是他們帶來的。我記得他們請我們吃的飯,我們完全空手去。我記得他們那隻活潑、愛跑來跑去的狗,名叫馬馬虎虎,取得真是好;記得坐了好久的車穿過賞心悅目的澳洲鄉間去雪梨,或記得貝特曼灣的海灘。

我永遠不會忘記房先生所期望我做的工作。他帶我領略到一種學者風範,那是我只能猜測--而且我立即要補充的,我始終無法企及--的風範。我們考察了《會典實例》的數個部分、中文版的滿人宗族、分析性的八旗史書(《八旗通志》)。我們讀了曹寅的密摺、周汝昌談十八世紀中國小說《紅樓夢》的鉅作。房先生的教導,有時採說教式,有時採蘇格拉底式,視其心情,或者--或許--視其所認爲我當時所需要學的東西而定。我記得,他以斬釘截鐵的嚴正語氣,結束我一連串越來越多的發問:「因爲本來就如此。」有次,我興沖沖拿着《會典實例》的一個段落去找房先生,說我們必須研究它,因爲我相信它解決了與包衣(清初的無工資奴僕)有關的各種疑問。房先生看過那個段落,點點頭,要我用心將其翻成英文,兩個星期後帶着譯文再來找他。我努力鑽研了兩個星期,在那期間越來越驚愕且沮喪,如期會面時,心裡有點火。我說:「我做完了,而那似乎和我所感興趣的那種包衣毫無關係。」房先生滿臉堆笑,說「很棒」。

「老先生」是個基本上無法翻譯的漢語詞,意思介於「尊敬的老師」和「敬重的友人」之間,如果說這個詞要有什麼意涵,那意涵就存在於我在他的協助和提供意見下完成曹寅論文,開始自己的教學生涯且試圖再以中國爲題寫書時,我心中對房先生的感覺裡。那個感覺兼具敬畏、欣賞、喜歡、驚恐--而且儘管他和我母親、我姊妹、我妻子,甚至我的孩子成爲朋友,在我心中,他仍是房先生,因爲他於一九六○年代後期定居紐約後,在哈爾濱飯店等地數次以大餐招待我們所有人,而且始終會問起他們。

我極看重他的許多見解,但最能點出他爲人的,或許是他在一封談我某項研究的信中所做的一個小小修正。他用打字機打出「從中可看出進步很多」這行字,然後他想必覺得這評語太過(我認爲的確太過!),於是工整劃掉「很多」一詞,換成「不少」。

我極看重他在同一封信裡就學術性著作寫給誰看的問題所給的意見。在我看來,沒人比他說得更精闢。

我發現研究者往往只爲初入行者和專家(自己的教授之類的)而寫。把十足的外行人放進讀者羣裡,或許寫起來會單調乏味,但考慮到一般讀者(包括其他學科的教授)的需要似乎有其必要……另一方面,如果你打算只寫給專家看,那你似乎寫得太累贅了。

學生最終還是得脫離「老先生」的指導,照自己的興趣和判斷走自己的路;否則,學生沒有成長空間,「先生」沒有歇口氣的空間。但房先生始終會是我所要效法的一種偉大導師的典範,我會繼續看重我們偶爾的會晤和交流。我在我的檔案夾裡找到我針對一九七六年兩人的一次電話交談所做的註解,那時我告訴他,我會繼續研究,嘗試寫利瑪竇。那時,我在黃色拍紙簿上潦草寫下:「房先生談利瑪竇語:治學非出自真誠之心,會立即被人識破。」我相信房先生這番話意指明朝中國人真的欣賞利瑪竇,因爲利瑪竇表露了其對中國文化發自肺腑的興趣。如果我對利瑪竇的興趣同樣出自肺腑,那我就該去研究利瑪竇。

但房先生的諸多來信裡,我最看重的一封,寫於一九七五年耶誕節前夕那天,就在他收到一幅呈現雪地裡搖曳之蘆葦的素描之後不久。他在那封信裡向我展現了他新的一面,那幅素描則是我妻子當成耶誕賀卡所送給他。最後不妨就以這些話語和他告別,那是他以其始終流暢且表達清晰的英語所寫下的話語:

那讓我想起我在離(華北沿海)白河口約十英里的塘沽度過的童年。我的兩個哥哥,分別大我九歲和六歲,一年裡大半時間待在北京的學校,只在暑假、過年時回來。因此,大部分時候,就我孤零零一人和父母在一塊,父母不准我和其他小孩玩。反正也沒有別的小孩,因爲我們住在官方的大宅院裡,而院中只有我們一家是漢人。房子後面有溼地和潮汐溝,其中一條溝止於我們後院,漲潮時滿是水。我常在溝邊點起燈吸引螃蟹,往更遠處看,能看到綿延數英里的蘆葦和香蒲。那是個孤單的童年,但那時我不曉得何謂孤單。

我有書爲伴。我父親白天很忙,但有時他用紙卡教我漢字,紙卡背後有圖解--就那時來說很摩登的做法。六歲時我能看懂一部中譯本世界史(邁爾斯〔Myers〕的《世界通史》?)和一本世界地理。應該說我能局部看懂。我想那是爲了好玩、爲了看插圖而讀,但如今我還記得留尼達(Leonidas)這個詞和拿破崙像。我也學會英語字母和拼寫,我學會使用的第一本字典是富路德(Luther Carrington Goodrich)的父親富善牧師(Chauncey Goodrich)所編的《富善字典》(Pocket Dictionary)。我初上學讀《論語》時,透過拉丁字母拼音查找漢字。

新年快樂

兆楹謹啓