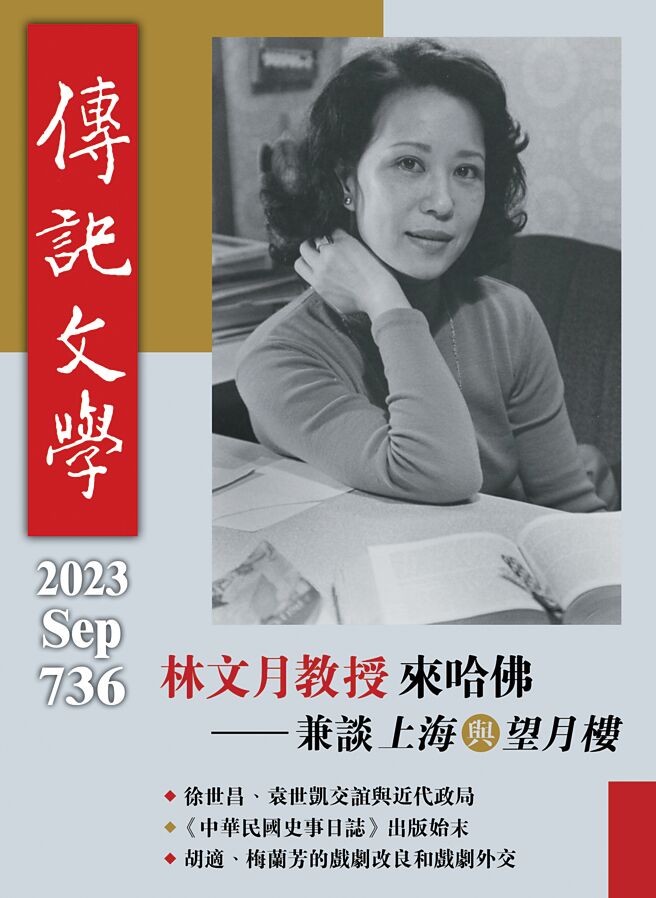

林文月教授來哈佛 兼談上海與望月樓

傳記文學第736期《林文月教授來哈佛-兼談上海與望月樓》

一向愛讀散文名家林文月教授的文字。一九九○年她的兒女都已留美,先生郭豫倫也已退休,多住在加州,她常獨居臺北辛亥路的家,一九九三年夏她從臺大中文系榮退後,即移居舊金山團聚。

深居簡出的當代美談林教授,二○○二年十月三日星期四前後,竟應百年首位哈佛燕京中國歷史及哲學與儒家研究講座教授、系主任、哈佛燕京學社杜維明社長邀請來哈佛,並應耶魯百年首位華裔女性系主任孫康宜講座教授邀請去演講。除了杜、孫教授伉儷邀請的深厚情誼,希望她走出前一年的喪夫之痛,也期順道探望耶魯東亞圖書館擔任資深主管的陳曉薔她的老同學。

憶起一九八五年秋天,她曾短暫來訪哈佛,聽說她在張淑香教授哈佛讀博的宿舍小小的書桌上,便翻譯工作起來……也見了宇文所安(Stephen Owen)、鄭清茂、吳宏一等近在哈佛的教授,短時間中,只在哈佛燕京圖書館一瞥見過她從容捧書而返的身姿。

哈佛燕京樓午餐會演講會場,學者文友紛紛慕名而來主講與聽衆皆配合我們的正午時分。主題是文學史上的六朝。她談文學、說藝術、論翻譯,講述古典全鏈起來。似質而自有膏腴,似樸而自有華採。優雅的作品與她的姿容一樣,收放都飽含高風的韻致,是我們散文界的經典,傳頌不歇。因協助舉辦負責伴同參與,而能親炙獲得贈書。日後幸還能得旅居舊金山灣區的她指教聯繫。後微信盛傳她在滬日故居,文友紛紛熱心詢問,我還打奧克蘭電話向她稟告,之後由公子代爲電郵通訊。

她一九三三年生於上海日租界,啓蒙教育是日文,精通雙語爲她後來日文譯作奠定了語文的根基。祖籍彰化,但一生都沒住過彰化,在上海生長。在上海時出門講上海話、在第八國民學校講日本話、家裡講臺灣話,雖習以爲常,實在頗有認同的問題。一時之間乍難明瞭臺灣人的時空。

著名家族牽引的歷史變幻,也經她繼志述史,詩文,家譜年譜,得往還親友口述,撰寫《青山青史》一書,可讀到連橫進步辦報,報務鼓吹維新,組織南北詩社唱和,宴飲清談交遊菁英,及爲夫父祖爲子的鮮活面貌與詩心情志之寄託。在作品中,不少談及連家特別是曾外祖得政公和外祖父連雅堂的氣節。她手足先後四人入臺大,學政治的連戰等,僅她是中文系,師從臺靜農等前輩。舅舅連震東學的是經濟,得知她考中文系,豎起大拇指:外祖的文學遺志有承繼了。

她外祖連橫晚年,並未如詩所寫移家西湖上。十里洋場的虹口一帶,比較安靜。外祖外婆住鬧中取靜的公園坊,兩層樓的小洋房,安享比在臺灣更清靜的老年生活。她家在江灣路,與他們隔着草坪,方便往來。她出生後更有含飴弄孫的安慰。

其母曾說:別看你外公寫起文章來筆力犀利如劍,抱着妳的手,可是小心翼翼抖抖顫顫的啊。她太小,無法記憶。

但彷彿學步不久,外祖帶去對面的虹口公園散步,她總是頑皮地跑在前面,身著白府綢衫褲瘦高的老人,不得不辛苦彎腰來牽她的手。

也依稀記得被帶到外祖居所的二樓。外祖躺罩着大白布。牀的周圍是啜泣的親人。稚弱的她感覺白布代表死亡。一九三六年夏,外祖五十九歲肝癌病逝。兩月後,舅母滿族趙蘭坤在西安得一嬰,遵囑取名連戰。

她十二歲時,因戰事,血脈至親的舅家才遷居上海,那時連戰九歲,她說起聰明而帥氣的表弟,一直接受嚴格的中國傳統文化教育。(五之一)